|

JEAN

GASCOU

Jean

Gascou est professeur de langue grecque et papyrologie

à l’Université des Sciences Humaines

de Strasbourg. Il y dirige l’Institut de Papyrologie

associé à l’UMR 7572 du CNRS et enseigne

cette discipline rare aux méthodes de pointe. Jean

Gascou est professeur de langue grecque et papyrologie

à l’Université des Sciences Humaines

de Strasbourg. Il y dirige l’Institut de Papyrologie

associé à l’UMR 7572 du CNRS et enseigne

cette discipline rare aux méthodes de pointe.

Comment

êtes-vous venu à la papyrologie ?

Je suis historien de formation. Je m’intéressais et je m’intéresse

toujours à l’histoire byzantine, au Bas-Empire. Pendant

mes études, j’ai eu connaissance, tout à fait par hasard,

d’un enseignement de papyrologie byzantine très tourné

vers l’histoire. Il était dispensé à l’EPHE IV par Roger

Rémondon, dont j’ai fréquenté les cours pendant trois

ans. Parallèlement, j’ai suivi à la Sorbonne l’enseignement

de Jean Scherer, consacré à la papyrologie dans

son ensemble et dans une vue plus technique que Rémondon.

Comment

devenir papyrologue ?

Eh bien, il faut savoir le grec. On devient papyrologue soit en

étant un historien ayant fait un peu de grec, et c’était

mon cas, soit comme helléniste à l’exemple de la plupart

des papyrologues si bien que je ne sais si je peux recommander

ma propre voie.

Quoi

qu’il en soit, on ne peut pas faire l’impasse sur la langue.

Ce n’est pas trop difficile, il ne faut pas en avoir peur.

Le grec des papyrus n’est pas celui de Platon ni de

Démosthène. C’est une langue évoluée, simplifiée.

Tant mieux bien sûr si l’on est en même temps démotisant

ou coptisant, voire sémitisant. Il faut en outre aimer

et connaître les sciences de l’Antiquité, en particulier

cette discipline sœur de la papyrologie qu’est l’épigraphie.

Quant aux enseignements, il y a actuellement en France

deux instituts de papyrologie actifs : à Paris IV,

sous la direction d’Alain Blanchard, et à Strasbourg,

sous ma responsabilité. Certains collègues, historiens

ou hellénistes, assurent des séminaires dans des établissements

parisiens comme l’EPHE (ainsi Joseph Mélèze)

ou dans des universités de province, comme Lyon (Marie

Drew-Bear). Mais les centres de Strasbourg et de Paris

sont les mieux équipés. Ces deux instituts ont des bibliothèques

et autres équipements tout à fait complets.

Que

peut apporter la papyrologie aux autres sciences ?

C’est une discipline philologico-historique, où la discussion

du document est très serrée. Nous nous confrontons

continuellement à des problèmes de « pathologie » éditoriale,

ou aux théories des savants antérieurs dans l’état où,

si l’on peut dire, elles ont été abandonnées. En éliminant

les erreurs, nous capitalisons aussi les acquis de la

discipline. La papyrologie progresse d’une génération

sur l’autre, comme une science exacte. C’est très satisfaisant

intellectuellement, et c’est cette méthode très critique

ou même négative qui peut avoir de l’intérêt pour les

spécialistes de l’Antiquité.

L’informatique

est très utilisée dans cette science.

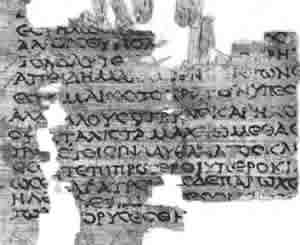

Fragment d’Homère

sur papyrus

(Musée Royaux d’Art et d’Histoire,

Bruxelles) |

Oui,

c’est un trait de la papyrologie. Depuis dix ou quinze

ans, ce mouvement d’informatisation, parti des Etats-Unis,

et largement soutenu par le mécénat privé, a transfiguré

notre discipline. Il est vrai que la papyrologie disposait

de longue date d’excellents instruments de travail, si

bien que l’informatisation n’est que le développement

inévitable d’une excellente organisation antérieure, car

soit dit en passant, la papyrologie est une discipline

très structurée, très intégrée. Le milieu papyrologique

forme une sorte de « république des lettres ».

Personne n’y est insularisé.

Nous

avions donc déjà, depuis le début du siècle, des dictionnaires,

des périodiques et des recueils très particuliers. Ainsi

toutes les corrections dont les textes font l’objet au

cours des années sont compilées dans un périodique comptant

actuellement 9 (et bientôt 10) volumes. Les textes publiés

isolément sont rassemblés et indexés dans des recueils

(20 volumes à ce jour pour plus de 15000 textes). Notre

bibliographie annuelle, rédigée depuis des décennies à

Bruxelles sur des fiches cartonnées, s’est tout

naturellement transposée sur un support informatique à

compter de 1995. Mes collègues de Bruxelles en proposent

maintenant une version électronique expérimentale qui

couvre les années 1960 à 1998. L’informatisation des données

documentaires, sous forme de banques numériques textuelles

ou de banques d’images, nous a amenés à travailler d’une

manière radicalement différente des usages antérieurs,

de même qu’elle nous a ouvert de nouveaux champs scientifiques,

notamment dans l’histoire de la langue grecque, mais elle

n’a pas entraîné de rupture avec l’esprit de la discipline.

A Strasbourg même, nous numérisons les papyrus pour faciliter

leur déchiffrement et pour préparer leur publication.

Nous gravons des cédéroms pour diminuer la taille de la

documentation photographique traditionnelle. Nous utilisons

les logiciels de traitement des images en usage en PAO

et chez les graphistes. Je dois dire que c’est une technique

très convaincante qui nous a donné d’excellents résultats.

Nous avons certainement opéré une avancée dans ce domaine.

A l’étranger, un certain nombre d’instituts, comme Heidelberg,

ont atteint ce niveau. Mais en France, je crois bien que

nous avons été les premiers à appliquer le traitement

de l’image à la recherche papyrologique fondamentale.

Pour autant,

reste t-il important de travailler sur le terrain ?

Le

terrain apporte la connaissance géographique du pays et

des sites, qui importe, vous le réalisez, à la mise

en perspective des documents. Un papyrus dont on ne

connaît pas la provenance ou même tout simplement l’environnement

concret est un document à peu près mort. Voilà déjà ce

qui recommande le terrain.

La

seconde raison est qu’en Egypte, il y a l’IFAO.

C’est un lieu où les gens se rencontrent et échangent

leurs expériences. L’IFAO est aussi une institution d’avant-garde,

bien équipée et où l’on développe de nouvelles techniques.

Puis il y a bien sûr les fouilles de l’IFAO qui nous livrent

des documents en contexte. Prenez ainsi les investigations

d’Hélène Cuvigny dans le désert oriental avec ces

milliers d’ostraca qu’elle y a découverts. Pour diverses

raisons, le contexte archéologique des trouvailles d’ostraca

échappe trop souvent aux papyrologues. Il est d’autant

plus précieux d’en avoir à présent en grand nombre et

correctement relevés. La connaissance du contexte donne

à ces documents souvent répétitifs et de contenu très

pauvre un relief très vif.

Quels

sont les débouchés pour les jeunes diplômés ?

Dans

le long terme, soit l’enseignement du grec, soit de l’histoire

ancienne. A moyen terme, un séjour à l’IFAO peut intéresser

un jeune savant. Nous manquons de papyrologues

: l’IFAO n’en a pas à demeure chaque année. Après l’IFAO,

un passage par le CNRS est presque nécessaire puisque

les postes offerts par l’Université, sans être aussi rares

qu’on le croit, sont profilés d’une manière qui empêche

quelquefois le recrutement de spécialistes un peu pointus.

J’estime que le CNRS est une institution accessible, qui

s’ouvrira toujours à tout chercheur original et pourvu

d’un bon dossier.

Pourtant, je ne conseillerais pas aux jeunes de rester trop longtemps

au CNRS. Je voudrais qu’ils se rendent compte que passer

toute sa vie dans les bibliothèques, cela marginalise,

cela aigrit même. Je suis très content d’être enseignant.

Je sais bien que ce métier a de graves inconvénients,

qu’il fait peser en particulier sur les professeurs une

insupportable charge bureaucratique et gestionnaire, mais

le contact avec les étudiants, les doctorants, les chercheurs,

est très précieux. Ce sont eux qui me donnent des idées.

C’est un doctorant égyptologue, Guillaume Bouvier,

qui m’a aidé à moderniser mon institut. On profite de

tout cela. Il ne faut pas croire qu’on devient nécessairement

le plus fort quand on se confine trente ans au CNRS. Encore

une fois, la marginalisation y est presque fatale. Voilà

du moins la leçon que je tire de vingt-cinq ou trente

ans de papyrologie, dont 9 passées au CNRS et 10 à l’université.

Comment

s’organise la coopération internationale ?

Nous

tenons un congrès tous les trois ans, qui se tient cette

année à Florence. Nous avons aussi des instances régulatrices

de notre activité, avec une association internationale

et un comité international patronnant la mise à jour de

nos instruments de travail. Nous disposons également des

ressources de la « toile » comme on dit. S’est constitué

en particulier un groupe de discussion papyrologique

basé à Copenhague, auquel la plupart des papyrologues

sont affiliés, et qui permet d’échanger des points de

vue, des informations, par exemple sur les dernières publications,

qui sont ainsi connues en un temps record. Spontanément,

nous diffusons tout ce que nous pouvons savoir.

Quelles

sont vos recherches actuelles et vos projets ?

Il s’agit principalement d’un projet collectif, l’édition des papyrus

byzantins de Lycopolis, qui appartiennent à l’Académie

des Inscriptions et Belles Lettres, et que Jean-Luc

Fournet a restaurés l’an dernier à Paris. Nous les

avons saisis au siège de notre laboratoire CNRS, au Collège

de France. Nous avons transporté les images à Strasbourg,

et nous les avons sauvegardées sur des cédéroms.

J’ai d’autres projets, comme la poursuite de l’édition et la numérisation

des papyrus de la collection de la BNU de Strasbourg,

qui est très riche. Elle remonte au régime allemand, à

une époque où l’on estimait en Allemagne que la papyrologie

était obligatoire pour tous ceux qui étudiaient le grec.

Plus personnelles sont mes recherches sur des trouvailles textuelles

importantes qui ont été faites en Syrie, il y a dix ans.

Avec un collègue spécialiste de la Syrie, D. Feissel,

j’édite la partie grecque du dossier. C’est une deuxième

spécialité, si vous voulez.

Entretien réalisé au Caire en mars 1998 par Renaud de Spens

|