Alias

1: Amenophis, Amenhotpe. Alias 2 : Akhnaton, Echnaton, Akhenaten,

Khouenaton.

Avant l'an 5

Seconde partie du règne

Amenhotep

IV - Akhénaton est un roi révolutionnaire

dans lequel certains contemporains ont voulu voir une sorte

de prophète. Mais cette vision est très différente

de celle qu'avaient de lui les anciens Egyptiens.

Prémices d'une révolution

Amenhotep IV

est probablement couronné à Thèbes,

suivant les traditions établies par ses prédécesseurs.

Des inscriptions le nomment « celui qui

a été choisi par Amon pour apparaître

en gloire des millions d'années ».

|

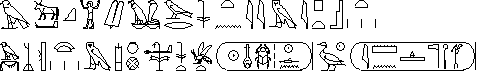

Bas-relief au musée du Caire.

|

Cependant le début du

règne est déjà très innovant.

Un grand complexe cultuel est construit à l'est de

Karnak, dédié non pas à Amon-Rê

mais à une nouvelle forme du dieu solaire : « Le

vivant, Rê-Horakhty qui jubile dans l'horizon en son

nom de Shou qui est à l'intérieur d'Aton ».

Certes, cette phraséologie

n'est pas tout à fait nouvelle. Elle rappelle les

principes de la théologie héliopolitaine,

qui imprègne la religion égyptienne depuis

au moins l'Ancien Empire, et qui fait du monde la création

du soleil. Aton était jusque là une divinité

mineure, personnifiant le disque solaire. Déjà

Thoutmosis IV,

puis Amenhotep III,

grand père et père d'Amenhotep

IV, avaient montré un intérêt

certain envers cette tradition, peut-être pour renforcer

leur pouvoir personnel à la manière des prestigieux

bâtisseurs des grandes pyramides.

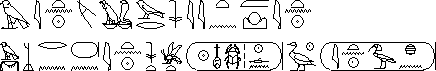

Mais l'iconographie, d'abord

classique, est vite bouleversée. Aton est représenté

par un soleil aux rayons terminés par des mains.

Le roi ordonne que son image soit celle d'un personnage

à la face émaciée et allongée,

au ventre proéminent, aux hanches larges et aux cuisses

épaisses. En cela, il ne se rattache à

aucun modèle préexistant. Cela témoigne

probablement d'un mélange de naturalisme (l'aspect

réel du roi) et de symbolisme (la fertilité

et l'androgynisme divin).

L'épouse du roi, Nefertiti,

bénéficie également d'un traitement

particulier. Une partie des nouveaux temples de Karnak la

représente accomplir les rites seule, sans son royal

époux, à la manière d'un corégent.

La rupture définitive

intervient entre l'an 4 et l'an 6. Amenhotep IV change son

nom en Akhénaton

(L'efficience d'Aton) et décide la création

d'une nouvelle capitale dans un lieu vierge de Moyenne Egypte.

Il la nomme Akhétaton (L'horizon

d'Aton - c'est la moderne Amarna).

Une

nouvelle religion pour un dieu vivant

Akhénaton

n'est pas qu'un créateur, c'est aussi un

destructeur, qui met en oeuvre une révolution

culturelle peut-être aussi violente que celle initiée

par Mao Zedong.

Ses séides, appuyés

par l'armée, parcourent les temples et effacent

les noms et les visages des dieux. Tous les revenus

des temples sont désormais redirigés vers

le domaine d'Aton, devenu le seul dieu officiel.

Ces transformations suscitent

sûrement des résistances. Pour les briser,

Akhénaton

s'entoure d'hommes nouveaux, d'extraction

modeste, qu'il élève au-dessus de l'aristocratie.

Comme l'art, l'architecture

est bouleversée. Il faut à présent

construire très vite pour ériger les édifices

qui mettent en scène la nouvelle idéologie.

Les grandes pierres de grès ou de calcaire sont remplacées

par des petits blocs de 60x25 cm environ,

plus faciles à transporter et à assembler,

les tatalat.

Le roi et la famille royale

deviennent omniprésents dans la vie du pays. Des

reliefs les représentent dans des scènes intimes,

non pas par spontanéité, mais pour ritualiser

tous les actes quotidiens des citoyens autour de la divinité

royale. C'est sans doute bien une forme de totalitarisme.

Désormais, l'adoration du roi est l'unique moyen

d'accéder au monde divin.

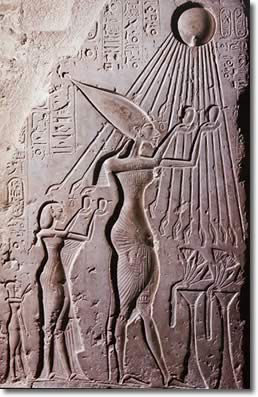

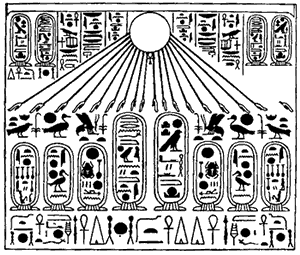

|

| Aton étend ses rayons bienfaisants

sur ses propres cartouches et ceux de Neferkhépérourê-Ouâenrê

Akhénaton et de Neferneferouaton-Nefertiti. |

Les conceptions funéraires

anciennes sont profondément modifiées. Les

tombes des courtisans d'Akhétaton sont orientées

vers l'est, le soleil levant. Sur les décors, la

famille royale est partout, seule capable d'intercéder

vers Aton. C'est là qu'on a trouvé des versions

du fameux hymne

à Aton, que l'on présente parfois

abusivement comme étant à l'origine du monothéisme.

Les inscriptions sont écrites dans une langue réformée,

synthèse entre l'égyptien classique et le

vernaculaire.

Néanmoins, malgré

l'interdiction des anciennes fêtes religieuses, la

révolution peine à s'imposer dans

la vie quotidienne du peuple. Les croyances traditionnelles

restent vivaces. Même à Akhétaton, certains

continuent à posséder des représentations

d'autres dieux qu'Aton comme en témoignent les objets

retrouvés dans les fouilles modernes.

Les mystères d'après

l'an 12

Chapiteau incrusté d'Akhétaton |

La majorité de la documentation

subsistante date d'avant l'an 12. De nombreuses hypothèses

ont été vivement débattues pour tenter

d'expliquer la période ultérieure.

A partir de l'an 14, Akhénaton

a une certaine Ankhetkhépérourê

Neferneferouaton comme corégente. Pour certains

chercheurs, il s'agirait de Méritaton, fille d'Akhénaton

et Nefertiti. Cependant, "Neferneferouaton" était

le premier nom placé dans le cartouche de grande

épouse royale de Nefertiti (voir l'illustration supra).

Il est donc peut-être

plus vraisemblable d'identifier Ankhetkhépérourê

Neferneferouaton avec Nefertiti. Celle-ci

serait devenue corégente comme aboutissement

ultime de l'idéologie atonienne identifiant

Akhénaton

et Nefertiti à Shou et Tefnout, le premier couple

issu du créateur dans la théologie héliopolitaine.

Le rôle de reine serait

alors revenu à leur fille Méritaton.

Succession

Akhénaton

meurt dans sa 17e

année de règne. Il a certainement été

enterré. Certains supposent que sa momie a été

ramené à Thèbes pour finir dans la

tombe KV55. Rien n'est moins sûr.

Un

certain Ankhkhépérourê Smenkhkarê-Djéserkhépérou

lui aurait brièvement succédé, d'après

les reliefs de la tombe du courtisan Mérirê

II à Akhétaton. Marc Gabolde a supposé

qu'il s'agissait du prince hittite envoyé par Soupilouliouma

à la demande de la veuve de pharaon. Mais il peut

sembler plus logique que cela soit Nefertiti, abandonnant

son nom de Neferneferouaton pour celui de Smenkhkarê

en passant de la corégence à la pleine

royauté.

Quoiqu'il en soit, il semble

clair que le nouveau pouvoir recherche une alliance avec

les représentants de l'Ancien Régime. Les

dogmes atoniens sont abandonnés, les persécutions

contre Amon arrêtées.

C'est bientôt le jeune

Toutânkhaton,

probablement fils d'Akhénaton

et d'une autre épouse que Néfertiti (comme

Kiya) qui monte sur le trône, change son nom pour

celui de Toutânkhamon, et abandonne Akhénaton.

L'ère amarnienne est alors pratiquement terminée,

et la XVIIIe dynastie entre en

agonie.

Postérité

Dès Toutânkhamon,

le règne est considéré comme une parenthèse

néfaste dans l'historiographie officielle.

A partir d'Horemheb, la destruction des

monuments du roi hérétique commence, continuées

par les ramessides. Akhénaton

disparaît des chroniques royales.

Peut-être en réaction

à son autoritarisme, les croyances funéraires

se développent et s'individualisent : le

défunt se passe désormais du roi pour atteindre

l'au-delà, et récupère à son

profit les formules magiques royales.

Cependant, lors de la redécouverte

de cet épisode singulier de l'histoire égyptienne,

à la fin du XIXe siècle,

certains ont voulu voir en Akhénaton

un prophète inspiré, découvreur du

monothéisme, amoureux de la paix. Récemment,

d'autres ont proposé de l'identifier à Moïse

voire à... Abraham.

Ces spéculations sont

vaines, et n'apportent rien d'autre que le miroir de nos

propres fantasmes ou d'une manipulation-distortion de l'histoire

égyptienne à des fins politiques ou religieuses.

Mais elles ont construit l'icône

d'Akhénaton

dans l'imagerie occidentale moderne, telle que la représente

par exemple E. P. Jacobs dans Le mystère de la

Grande Pyramide :

12/10/02 -

1/02/03

Renaud de Spens.

|

| Steffen

Wenig, Lexicon der Ägyptologie,

I, 210-220.

Claude Vandersleyen, L'Egypte

et la Vallée du Nil, tome 2, Paris 1995,

p. 409-465.

Jacobus Van Dijk, "The Amarna

Period and the Later New Kingdom", in Ian Shaw

(ed), The Oxford History of Ancient Egypt,

p. 272-290, Oxford 2000, 2002.

Nicolas Grimal, Histoire de l'Egypte

ancienne, Paris 1988, p. 291-320.

Claire Lalouette, Thèbes

ou la naissance d'un empire, Paris 1986, p. 505-546.

Le règne du Soleil: Akhenaton et Nefertiti,

catalogue de l'exposition de 1975 aux MRAH, Bruxelles

1975.

Cyril Aldred, Akhenaten King

of Egypt, Londres, 1988.

Donald B. Redford, Akhenaten:

the Heretic King, Princeton, 1984.

Nicholas Reeves, Akhenaten -

Egypt's False Prophet, Londres 2001.

Marc Gabolde, D'Akhénaton

à Toutankhamon, Lyon 1998.

Maarten J. Raven, « Les

fouilles de Leyde dans la tombe de Méryneith

à Saqqarah », BSFE 155,

octobre 2002, p. 11-31.

|