« Celui qui est agréable

au coeur de Rê »

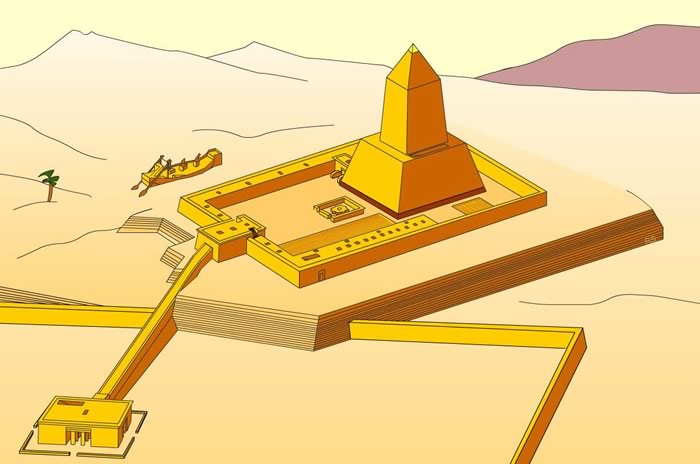

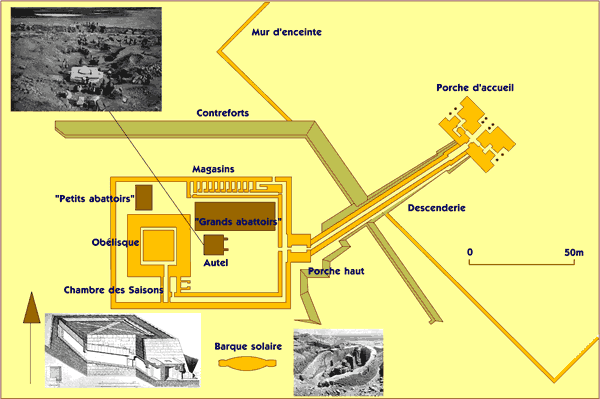

Reconstitution d'après Borchardt, corrigée |

Le temple solaire d'Abou

Gorab (anciennement fautivement appelé "pyramide

de Righa"), construit à la lisière

du désert par Nyouserrê, sixième

roi de la Ve dynastie, est structuré

autour d'un obélisque géant mesurant à

l'origine probablement près de 56 mètres

de haut, base comprise.

Les documents égyptiens

font mention de six temples solaires sous la cinquième

dynastie. Seuls deux sont surement identifiés,

et celui de Nyouserrê est le mieux conservé.

Il s'agit d'un type de monument

que l'état actuel de la documentation nous fait

apparaître comme tout à fait original.

Les vestiges de temples divins antérieurs au

Nouvel Empire sont extrêmement rares, et de surcroît

celui-ci, étant dédié à

Rê, suit un modèle particulier. Baigné

de lumière, il s'inspirait peut-être du

fameux sanctuaire d'Héliopolis, aujourd'hui disparu.

Découverte

Les savants de l'expédition

d'Egypte de 1798 repèrent des ruines à

quelques kilomètres au sud de Saqqarah. Le site

suscite quelque intérêt de la part de Perring,

puis de Lepsius (qui la nomme "pyramide 15"

sur son plan), Mariette et Villiers-Stuart.

Mais c'est la mission des

Musées Royaux de Berlin, comprenant notamment

Friedrich von Bissing, Ludwig Borchardt et Heinrich

Schäfer, qui entreprend les premières fouilles

véritables du temple, en trois saisons de 1898

à 1901.

Borchardt, architecte de

formation, reconstitue d’une manière vivante

et précise l’apparence initiale du monument.

Structure

Le temple est situé

sur une éminence rocheuse renforcée au

nord et à l'est par des terrasses en briques.

On y accédait par un porche monumental en aval.

Une longue chaussée montante d'une centaine de

mètres en partait. Couverte, elle était

sans doute très sombre. Le contraste était

donc d'autant plus saisissant lorqu'on arrivait dans

la cour du temple, inondée de lumière,

où s'élevait l'obélisque géant

(benben), masse de calcaire étincelante posée

sur une couche de granit rouge.

La base du monument était

creusée d'un couloir menant au sommet du socle,

d'où l'on devait jouir d'un point de vue exceptionnel.

Une porte de service donnait

sur le nord, accédant aux magasins. L'autel,

devant l'obélisque, était formé

de quatre signe hetep entourant un soleil,

formant le rébus "offrande à Rê"

vers les points cardinaux.

Deux espaces contenant rigoles

et bassins, parfois improprement appelés "abattoirs"

(aucun outil de boucherie n'a été retrouvé),

servaient sans doute à des rituels de libations.

Au sud du temple, une barque

solaire en brique, singulièrement unique, rappellait

la pérégrination de l'astre.

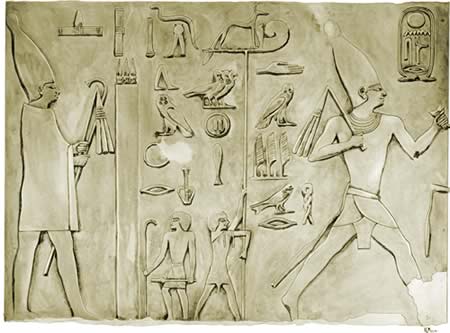

Reliefs

De nombreux reliefs sont

mis au jour par l'expédition allemande. Une pièce,

la chambre de l'univers (Weltkammer) était décorée

des scènes des trois saisons. Les scènes

de fête-sed sont particulièrement riches

et originales, et leur niveau de détail ne peut

se comparer qu'avec celles, bien plus tardives, d'Amenhotep

III et d'Osorkon II.

Postérité

Bien que le monuments ait

bénéficié de restaurations à

l'époque de Ramsès

II, on ne connaît pas de temple postérieur

s'en inspirant. Seuls les temples solaires d'Akhénaton

possèdent quelques caractéristiques similaires.

| Bibliographie

|

| Lexicon

der Ägyptologie.

Friedrich von Bissing (éd.), Das

Re-Heiligtum des Königs Ne-woser-Re (Rahutes)

I, II & III, Berlin 1905, 1923 & 1928.

Jacques Vandier, Manuel d'archéologie

égyptienne, Tome II (2), Les grandes

époques - L'architecture religieuse et

civile, Paris 1955, p. 582-594.

|

15/09/02

-

13/10/02

Renaud de Spens.